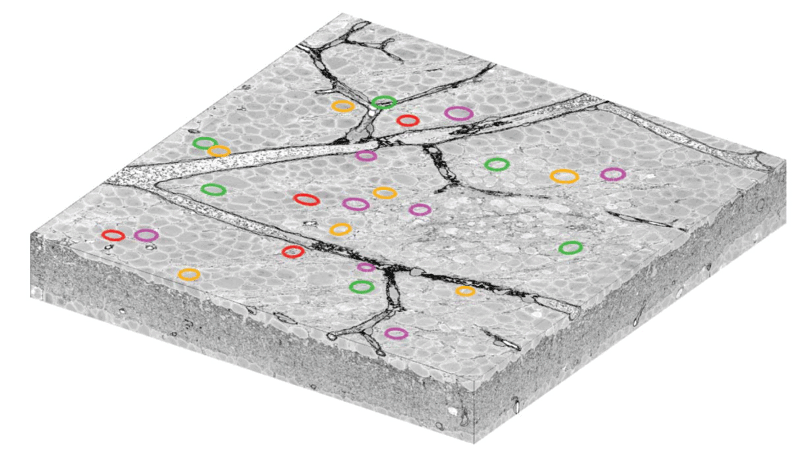

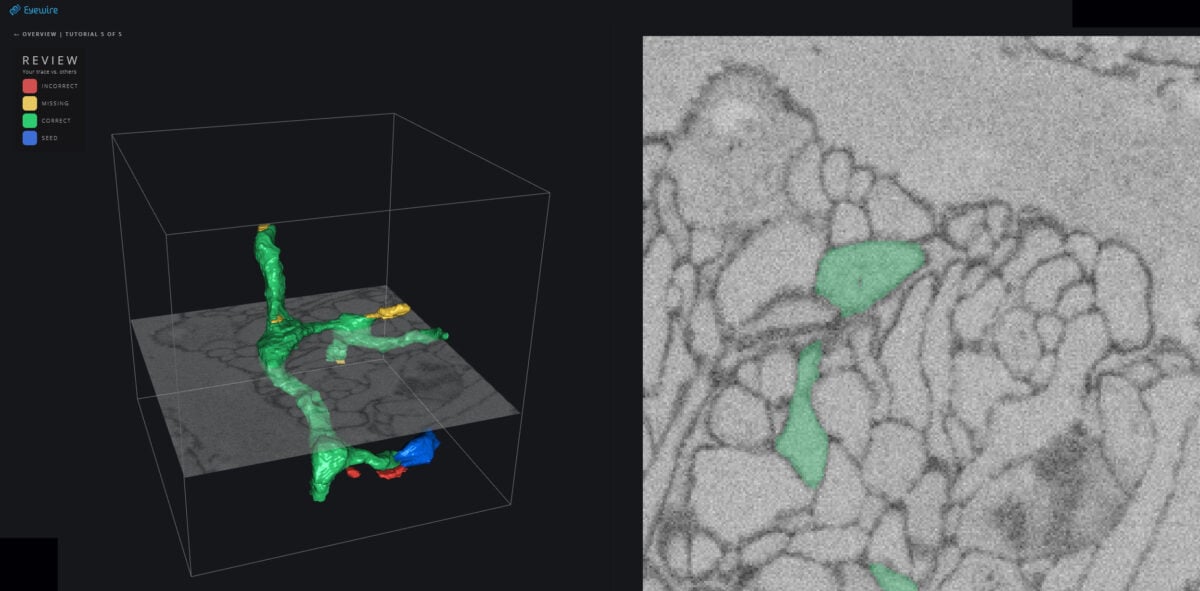

Das Gehirn verbraucht 20 % des Stoffwechselbudgets. Es ist das kostenintensivste Organ des Körpers. Neuronen verbinden sich über Ausläufer miteinander, verstärken ihre Verbindungen oder legen sie still, damit Austausch effektiv stattfinden kann. Immer gemessen am eigenen Haushalt.

Sich das Ganze als ein Buchführungssystem mit individuellem Haushalt vorzustellen, ist eine passende Analogie.

Soweit so gut.

Über Körperbewegung und Sinnesorgane sind wir mit unserer Umwelt im Austausch, so wie der Wurm mit Augen im Meer (die Natur ist selbst in diesen einfachen Formen sehr kreativ).

Wir zappeln aber nicht alleine durch die Welt, da sind noch andere Artgenossen, und das ist auch ganz gut für uns, allerdings mit Einschränkungen und bedingt.

Ich habe sehr lange gebraucht, um mir die Frage zu erlauben: Was bringt mir das? Was habe ich davon? Ich habe irgendwann selbst Kosten-Nutzen-Rechnungen aufgestellt, und das war sehr erhellend für mich und tat mit letzten Endes gut.

„Was ihrem Nervensystem guttut, ist ein anderer Mensch. Leider ist er auch das, was ihm am meisten schaden kann.“

Lisa Feldman Barrett, Siebeneinhalb Lektionen über das Gehirn

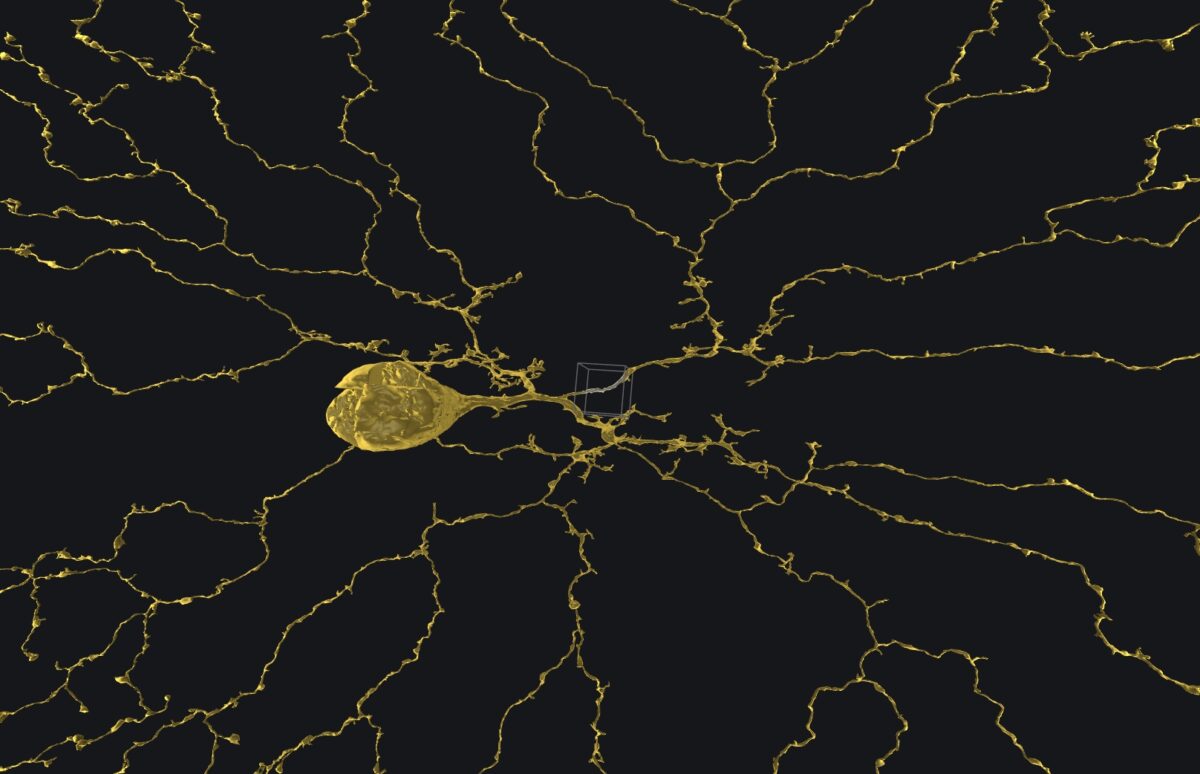

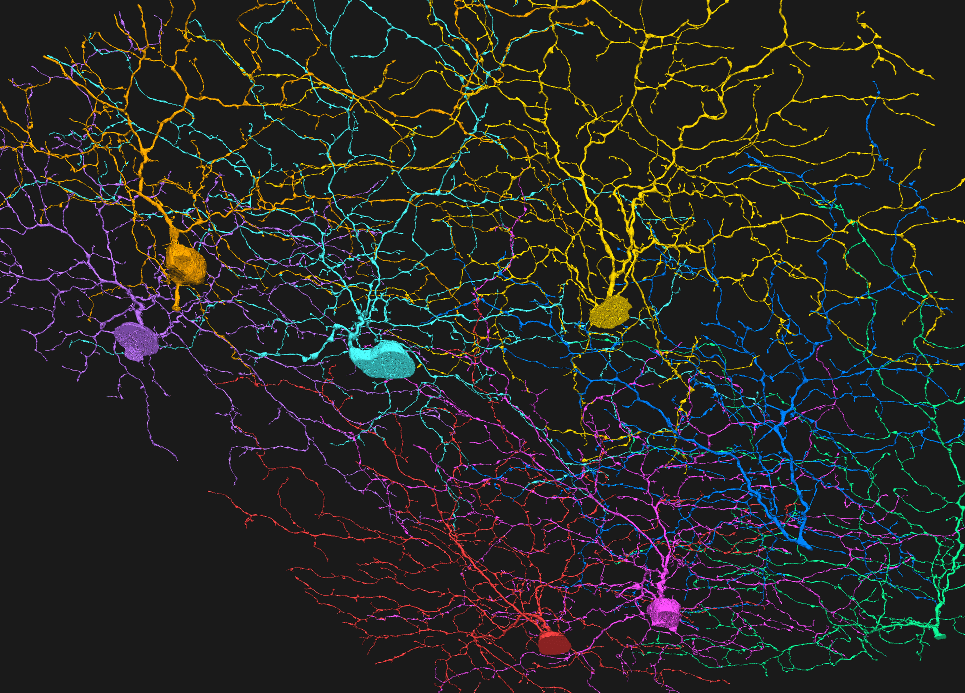

Die nächste Lektion im Buch: Unser Gehirn arbeitet mit anderen Gehirnen zusammen.

Kurz und knapp: Die Kommunikation und Verbindung mit anderen Menschen kann uns gut tun und uns krank machen. Das belegt jetzt auch die Hirnforschung, ist nicht nur eine Metapher, sondern eine messbare Tatsache.

„Warum aber haben die Worte, die auf Ihr Ohr treffen, derart weitreichende Auswirkungen auf Sie? Weil viele Gehirnareale, die zur Sprachverarbeitung nötig sind, auch das Innenleben Ihres Körpers steuern – wichtige Organe und funktionale Systeme, die Ihre Körperbuchführung aufrechterhalten. Die Gehirnregionen, die zu dem gehören, was Neurowissenschaftler das «Sprach-Netzwerk» (language network) nennen, regeln Ihre Herzfrequenz hinauf und hinunter.

Rein vom Stoffwechsel her betrachtet, ist es für das Gehirn kostspielig, wenn es mit Dingen zu tun hat, die es nur schlecht vorhersagen kann. Kein Wunder also, dass sich Menschen in Echokammern einschließen und nur solche Nachrichten und Meinungen zur Kenntnis nehmen, die bestätigen, was sie ohnehin schon glauben – so wird der Stoffwechsel weniger belastet und die unangenehme Erfahrung, etwas Neues lernen zu müssen, vermieden. Unglücklicherweise gehen damit die Aussichten gegen null, etwas zu erfahren, was ihre Meinung ändern könnte.“

„Wenn wir mit jemandem zusammen sind, der uns am Herzen liegt, synchronisieren sich sogar die Atemfrequenz und der Herzschlag, ob wir nun munter plaudern oder hitzig streiten. Diese Art körperlicher Verbindung ist auch bei Kindern und ihren Bezugspersonen zu beobachten, bei Therapeuten und ihren Klienten, bei den Teilnehmern eines Yogakurses und bei den Mitgliedern eines Chors. Häufig spiegeln wir Bewegungen in einer Art Tanz, dessen wir uns nicht bewusst sind und zu dem unsere Gehirne die Choreografie liefern. Einer führt, der andere folgt, und manchmal werden diese Rollen auch getauscht. Mögen wir unser Gegenüber aber nicht oder misstrauen ihm, dann verhält sich unser Gehirn wie ein Tanzpartner, der dem anderen auf die Zehen tritt.

Letztlich tragen Angehörige, Freunde, Nachbarn und sogar Fremde zu Ihrer Gehirnstruktur und -funktion bei. Sie helfen Ihrem Gehirn dabei, Ihren Körper fit zu halten.“

Ich bin nicht auf Dauer mit jemandem zusammen, um Ratschläge, Tipps oder Korrekturen zu bekommen, sondern um Verständnis zu erleben. Den Tanz miteinander.